La protezione di un’opera di design

Un’opera di disegno industriale (design) viene protetta (soprattutto) mediante la registrazione presso l’Ufficio Brevetti e Marchi (sia in ambito nazionale che internazionale), purché la stessa presenti i requisiti di novità, di carattere individuale e di liceità, prescritti dagli articoli 32, 33 e 34 della La legge sulla proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005) e accertati dall’Ufficio brevetti e marchi per autorizzarne la registrazione.

I disegni registrati

Il primo requisito (la novità), consiste nell’assenza di divulgazione del disegno/modello industriale prima che sia stata presentata la domanda di registrazione del medesimo, oppure nella rivendicazione della priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

La Legge sulla P.I., però, prevede alcune deroghe al carattere della novità, qualora l’opera sia stata pre-divulgata in determinati contesti (es.: in un’esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta) o in uno specifico arco temporale (nei 12 mesi precedenti alla data di registrazione), oppure ancora sia stata rivelata ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

Un prodotto, invece, riveste carattere individuale, quando l’impressione generale che suscita l’opera nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione.

Infine, un disegno è lecito, se lo stesso non è contrario all’ordine pubblico o al buon costume.

I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

La tutela dei disegni non registrati

Tuttavia, non tutti i disegni vengono registrati, ma non vi è il rischio, per l’autore di un’opera di design, di rimanere privo di tutela giuridica.

In tal caso, infatti, la Legge sul Diritto d’Autore (L. n. 633 del 20.04.1941, o “L.d.A.”), all’art. 44, prevede una tutela di 70 (settanta) anni in favore dell’autore dell’opera di disegno industriale, purché quest’ultima presenti, di per sé, carattere creativo e valore artistico, ai sensi dell’art. 2, n. 10.

Il primo requisito (la creatività), consiste nella base necessaria per la tutela autorale e richiede che l’opera non consista in una mera copia di un’altra, ma sia, appunto, creata ex novo dall’autore.

Il valore artistico, invece, attiene alla “meritevolezza” estetica e – secondo la giurisprudenza pronunciatasi nel tempo – tale requisito è valutato grazie al riconoscimento collettivo, rinvenibile dalle mostre ed esposizioni, nonché dalle recensioni, le valutazioni e i premi forniti dagli esperti d’arte.

I requisiti di creatività e valore artistico

La Corte di Cassazione, recentemente, si è pronunciata proprio sulla tutelabilità di un’opera di design non registrata (nel caso specifico, una lampada ideata e creata per essere inserita nell’allestimento di una esposizione), precisando le caratteristiche dei requisiti di creatività e di valore artistico che l’opera deve possedere (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 29 aprile 2024, n. 11413)

Il carattere creativo

In primo luogo, la Suprema Corte, conformandosi alla giurisprudenza sia nazionale che europea, ha precisato che il requisito della creatività consiste, non nell’idea che è alla base di essa, bensì “nella forma della sua espressione, ovvero della sua soggettività, presupponendo che l’opera rifletta la personalità dell’autore, manifestando le sue scelte libere e creative (pronunce conformi: Cass. civ., sent. n. 10300/2000; Cass. civ., sent. n. 8433/2020; Corte di Giustizia dell’UE, sent. del 12.09.2019, causa C-683/17)”.

Il valore artistico

Inoltre, i giudici di legittimità, con l’ordinanza sopra citata, hanno ribadito che il valore artistico dell’opera debba essererilevato sulla base di parametri oggettivi – che non devono necessariamente essere tutti presenti contemporaneamente – quali:

- il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, delle qualità artistiche ed estetiche;

- l’esposizione in mostre o musei;

- la pubblicazione su riviste specializzate;

- l’attribuzione di premi;

- l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità;

- la creazione da parte di un noto artista

Tali parametri, inoltre, “devono risultare riconoscibili, anche attraverso il ricorso a criteri indiziari” (Pronunce conformi: Cass. n. 33199/2023; Cass. n. 23292/2015).

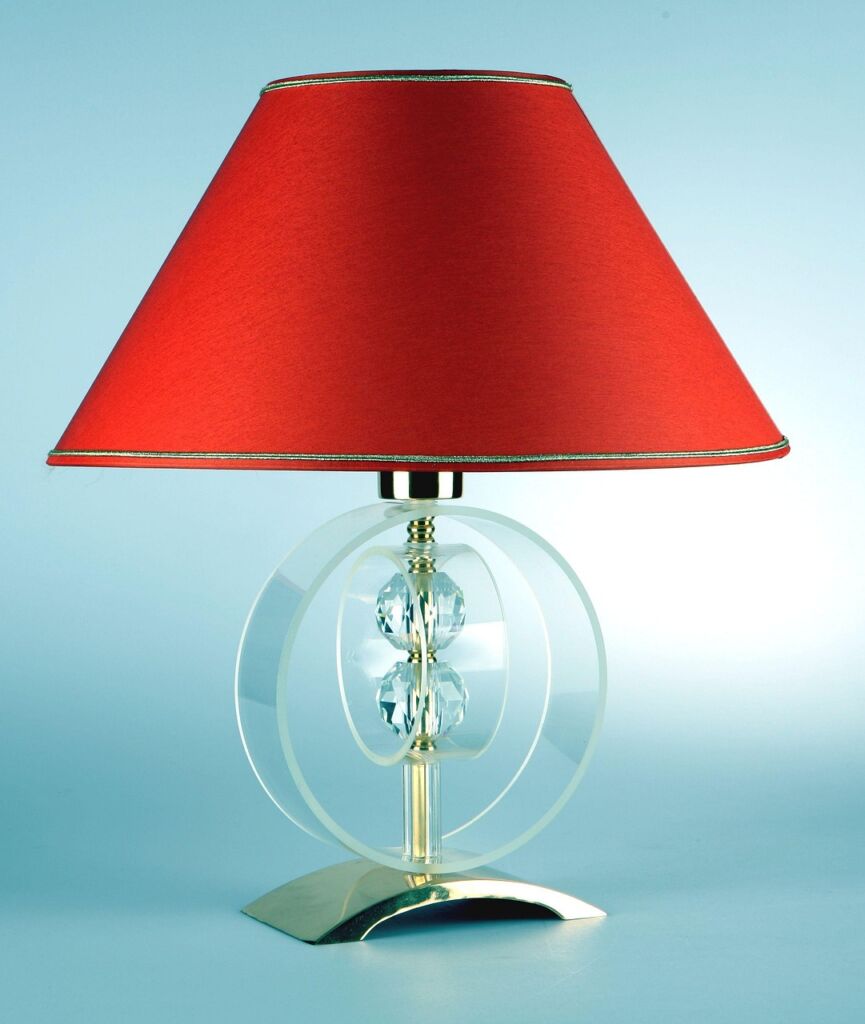

La lampada

Il caso oggetto dell’ordinanza riguardava una controversia instaurata dalla figlia ed erede di un noto architetto, autore di una specifica lampada, contro un altro architetto, autore e progettista della lampada “1954”, a causa di un presunto plagio della prima opera, realizzata dal padre.

L’ordinanza in esame, in applicazione dei suesposti principi di diritto, ha statuito che la collettività e, in particolare, gli ambienti culturali, percepiscono come opera di design non la lampada in sé, ma “la sua funzione scenografica, e che il rilievo iconico della stessa non sia da attribuire al corpo illuminante in sé e per sé, bensì al suo utilizzo quale strumento dello spazio espositivo, ridotto ad un contenitore buio, di cui resta solo la dimensione orizzontale, spezzata dalle sequenze articolate di grandi pedane”.

La Corte di Cassazione, quindi, ha statuito che “la tutela d’autore era dunque da limitare all’allestimento nel suo complesso e non al singolo strumento illuminante per il quale non erano emersi successivi ed ulteriori riconoscimenti specifici.”